子どもが幼稚園、小中学校、高校と大学に通い、さらに習い事をする場合にいったいどれだけのお金がかかるのでしょうか。

幼稚園から私立に通い続ける家庭、地元の公立に通う家庭など、それぞれの家庭によって子どもにかかるお金は様々です。

また、最近では多くの子どもが習い事をしているという統計データもあります。

今回は学校にかかるお金や習いごとにかかるお金など、子どもが学校教育を終えるまでにいくらかかるのか見ていきたいと思います。

・子どもの教育費はいくらぐらいかかるのか

・公立と私立の違い

・子どもの習い事

教育費

子どもは3歳になれば幼稚園や保育園に入り、義務教育である小学→中学、高校、大学。人によりますがで様々です。

実際に学費(「学校教育費」「給食費」「学校外活動費」です。)はどのくらいかかるのでしょうか。

幼稚園から高校までの費用

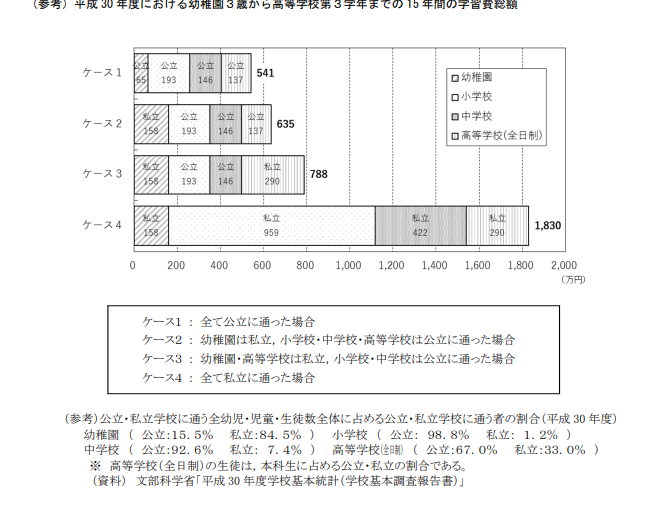

この図は文部科学省が出している、平成30年度における幼稚園3歳から高校3年年生までの学費の総額です。

| ケース | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 総額 |

| ① | 公立 | 公立 | 公立 | 公立 | 541万円 |

| ② | 私立 | 公立 | 公立 | 公立 | 635万円 |

| ③ | 私立 | 公立 | 公立 | 私立 | 788万円 |

| ④ | 私立 | 私立 | 私立 | 私立 | 1,830万円 |

こうみると全て私立に通った場合の金額は他のケースよりも群を抜いて高額です。

しかし、補助金や無償化などの政策も打ち出されており教育にかかる負担も軽減されてきているとは思われます。

学費に占める割合

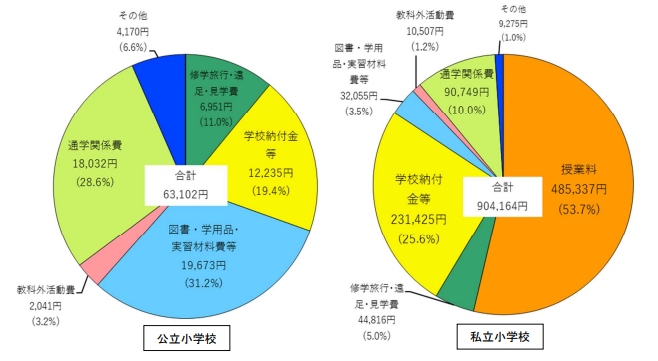

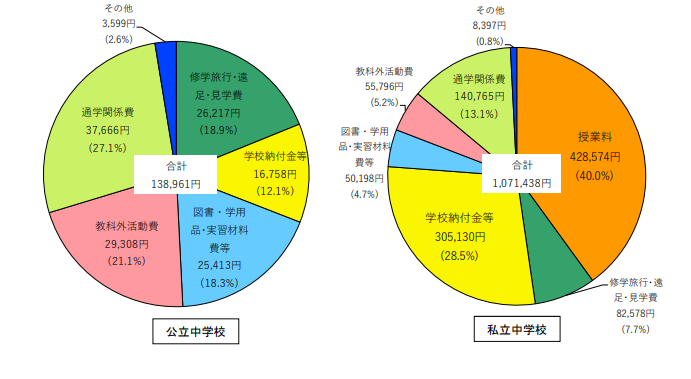

義務教育での小学校・中学校での公立と私立の内訳をみていきます。

小学校の内訳

中学校の内訳

授業料があるかないかは大きな違いです。

学校納付金も私立の方が大きいです。

習い事

小学生で何らかの習い事をしている子どもは8割以上いるとのデータがあります。

習い事をしている子どもの割合は、全体で80.4%。ちょうど30年前では、習い事をしている小学生は39.1%であったことから、平成元年から令和元年にかけて、「習い事」をする小学生は倍になったと言える。

学研総合研究所 小学生白書

しかも、一つの習い事じゃなく2つ以上の習い事をしているとのこと。

最近の小学生はどのような習い事をしていてそれにはいくらぐらいのお金がかかっているのでしょうか。

人気の習い事

2022年の子どもの習い事ランキング

1位 水泳 28.4%

2位 学習塾 16.7%

3位 通信教育 14.2%

4位 音楽 14.0%

5位 英語 13.6%

※習い事はしていない 19.6%

参考:学研総合研究所

水泳は今も昔も習っている子どもが多いのは変わりませんが、運動系の習い事よりも学習系の習い事をしている子どもが多いというのが分かります。

もちろん、今までも人気だった野球、サッカー、体操などをやっている子どもも多いとは思いますが、ここ10年ぐらいで減ってきているのではないでしょうか?

そして、最近では「英語」や「プログラミング」などの語学やパソコンを使った習い事をさせる家庭が多いらしく、これは小学校でも英語やプログラミング学習が必修科目になったことも大きいと思います。

また、これからの社会はグローバルな人材ご求められることやプログラミングを使えることが大きな強みになることも大きな理由でしょう。

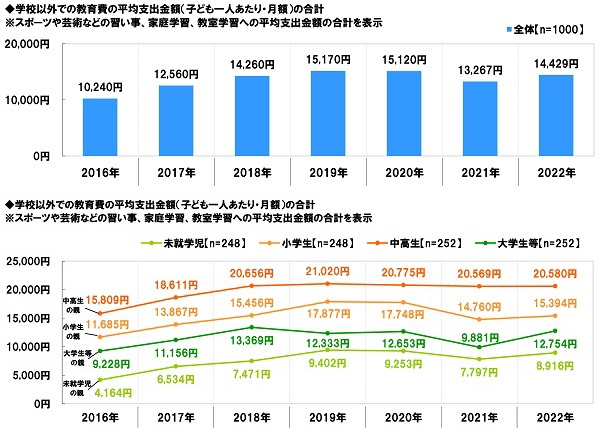

習い事にかかるお金

下の図は子どもの習い事にかかっている月額の平均値と未就学児から大学生までの平均支出額の推移を表した二つのグラフです。

こう見るとずっと右肩上がりで増えているというわけでもありません。しかし、今は物価高や円安の影響もあり習い事の価格も上がるのではないでしょうか?

また、習い事をする子どもは増えていますが少子化により子どもの絶対数が減少していることから、習い事を運営している団体なども運営費の確保のために月謝を値上がりして子ども一人当たりにかかる月謝が上がる可能性も考えられます。

世界の教育事情

世界の教育にかかるお金は一体どれぐらいなのでしょうか?今回のテーマとは少し逸脱してしまう部分もありますが、見ていきたいと思います。

「公的教育費」ランキング 日本は世界113位

「公的教育費」とは国や自治体が税金から出してくれるものと理解していいと思います。このランキングは単純な「金額の多さ」ではなく、「対GDP比」で表されたものですが、日本は3.18%でこの費用は日本は世界113位です。これは低いのかどうなのか、、、

OECD加盟国では最低水準となっているみたいです。

OECDとは、経済開発協力機構のことを指します。

主な目的は、1.世界経済の発展 2.発展途上国の支援 3.自由貿易の実現

など、世界の発展のために尽力する国の事です。現在では、37か国でほとんどが先進国です。

世界をリードすることを任されている国ともいえる日本ですが、発展のためには欠かせない「教育」に対してあまりお金がかけられていないという印象を受けてしまいます。

この「公的教育費」が多いのは北欧の国が多くをしめています。北欧と言えばモンテッソーリ教育など、世界的にも有名な教育方法があります。

まとめ

子どもにかかるお金は各家庭で様々であり、金額だけでみたら大きな差があります。

もちろん、お金があれば様々な教育を受けさせることができるので、多くの経験が出来ることは間違いないでしょう。

しかし、子育てはどこの学校に通ったか?どのような習い事をしてきたか?ではなく、いかに自由な心で伸び伸びと生きてこれたかが大切なように思います。

集中力、他人を思いやる心、思考力、コミュニケーション能力、、などなど

これらの「非認知能力」は、生きていく力でありこの力は親子の会話や自然の中で遊ぶことでも十分に養われると言います。

教育は子どもが主役であり大人のやりたいことを押し付けてはいけません。

子どもが苦しむことなく、親も子どもも一緒に成長していければと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ディズニー英語システムはオススメ!無料サンプルや無料体験もあるから始めやすい!

ディズニー英語システムはオススメ!無料サンプルや無料体験もあるから始めやすい!