主体的な力を育てることは人生楽しく生きる力の源となります

主体的とは

「他に強制されたり盲従したり、また、衝撃的に行ったりしないで、自分の意志、判断に基づいて行動するさま。」

と広辞苑には書かれています。

しかし、主体的に生きよう!と気持ちを新たにしてすぐにそうなれるわけではありません。

なぜなら

主体的とは生きていく中で積み上げられた能力とも言えるからです。

ではこの主体的な力を持つにはどうしたらよいのか?

それは探究です

探究こそが主体的に生きるために必要なことになります。この探究のことや探究を通して主体性を育てるためにはどうすればよいのか考えていきます。

・これから求められる人材は主体的に考えて行動できる人

・探究学習は子どもの興味・やる気を引き出す

・教育先進国フィンランドの探究教育

・探究教育を推し進める学校・機関も増えてきている

※本文は調べた内容を基に書いていますが、私自身の解釈や主観も混ざっていますので、そのことを踏まえて読み進めていただければと思います。

探究とは

学習指導要領改訂の基本指針により、日本の教育を司る文部科学省は「総合的な学習時間」から「総合的な探究の時間」を重視するとなりました。

改定の基本指針は以下のとおりです

・生徒が未来社会を切り開くための資質や能力を確実に育成する

・知識や技能の習得と思考力、判断力、表現力などの育成をバランスよく進めるとした学習指導要領の枠組みを踏まえ、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力を育成する

・道徳教育の充実や体験活動の重視などから、豊かな心や健やかな身体を育成する

いろいろと書かれていますが、要するに

自ら考えて行動し、そのことを表現する。また、周りの人とも仲良くできる人材を育てていこう

ってことです。

このような力を伸ばしていくために「探究」が注目されています。

探求と探究の違い

今回は探し究めると書いて「探究」について書いていますが、探し求める「探求」の方がよく見聞きする言葉だと思います。ここでは、その言葉の違いについて紹介します。

探求:何か物事を得るために探し求めることを指します。例えば、良い人生を探求する。史跡を探求する。などです。

探究:物事の本質やその意義について、自ら調べて明らかにすることや究めることを指します。「歴史について探究する」の場合、歴史とは何かを調べそのことが持つ意味や示してくれることについて深ぼっていく。このことは探究すると言えます。

なぜ探究学習なのか

なぜ探究学習が推し進められているのか?

それは、社会の大きな変化が関係しています。

AIやロボット技術の進化により、思考力や対応力をそこまで必要としない単純作業はロボットが行うようになれば、人間の仕事が減ります。

また、グローバル化やSNSの隆盛はもっと加速し、人間は凄まじい量の情報、また国際的で高度な情報を得ることになるでしょう。

しかし、それは正しい情報だけではありません。情報を正しく読み取り、自らの頭で考える力が無ければ、情報に溺れ、情報に支配される人間になってしまいます。

そうならないために、主体的な人材を増やすためにも「探究学習」が推し進められているのです。

探究学習をすることにより、自ら考えて行動し、それを他人に分かりやすく説明する訓練が行われれば、人生の選択肢が増えるだけでなく、情報や周囲の価値観に惑わされることを回避し「主体的」に生きる能力を身に着けることが出来るのです。

どのような学習方法か

実際に探究学習とはどのようなものがあるのか?

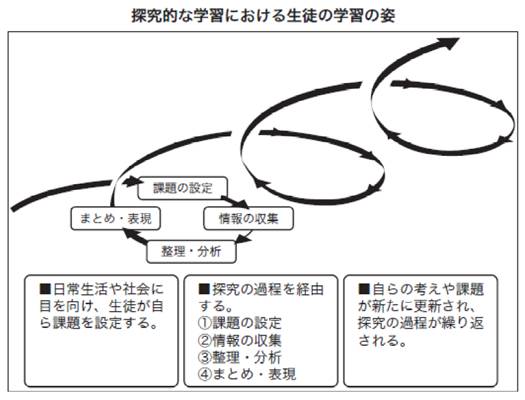

この図のように、探究とは繰り返し行われるものです。

ここで大切なのは

探究とは成果を求めることでなく、そのプロセスこそが最大の目的である

ということです。この図を詳しく見ていきます。

①課題の設定

子どもが興味を持ったもの、疑問に感じたものをテーマとして設定します。この時は、子ど自身に見つけさせることが大切です。または、あまり難しすぎず、しかし、簡単すぎないような問いを与えてあげることもいいかもしれません。

②情報の収集

課題が決まればそれについて情報収集します。その仕方は、インターネットや書籍、他人へのインタビューなどなんでも構いません。すぐに答えを求めようとせずに、子どもが自ら考えて、情報収集する姿を大人は暖かく見守りましょう。

③整理・分析

集めた情報を基に子どもたち自身で検証してみます。ここでは、失敗してもいいのでとりあえずやってみましょう。なぜそのような結果になるのか?どこかを変えれば結果は違うのか?など、トライ&エラーさせます。

④まとめ・表現

最後はその結果を、まとめて周囲の人に発表します。アウトプットこそ最高のインプットと言いますが、周囲の人たちが分かりやすいように伝える努力をすることが大切です。

これらのプロセスを繰り返すことで探究学習は進んでいきます。

また、探究とは「答えの無い問い」であっても構いません。大切なことはプロセスです。結果や成果にこだわらずにとことん追究することで子どもたちの探究心は育てられます。

探究学習に変えることが求められている

日本でも探究学習は普及しつつあるみたいですが、世界的にみれば低水準にいるみたいです。経済協力開発機構(OECD)が行った学習到達度調査によると、日本は低い位置にあり「読解力や記述式の問題に課題」「中学生の理系に関する関心が低い」「テレビやゲームをしている時間が長い」などの結果があるみたいです。

日本の学校教育

日本の教員はとても多忙と言われます。

忙しすぎるが故に作業を消化することが目的となれば教員のクリエイティブな発想は生れにくいでしょう。また、固定観念が強く現状維持を望む傾向もいまだに強いことが見て取れます。

世界的は凄い速さで変化してきているのに、このままでは日本だけ取り残される人材が増えていってしまう恐れもあります。

教育先進国フィンランド

この探究学習において世界的にも評価を得ている国があります。

北欧の国 フィンランド です

フィンランドはOECDが行った学習到達度調査でも世界一になったこともあります。実際にどのような教育なのでしょう。

何を学ぶかではなく、学び方を学ぶ

フィンランドでは結果や成果よりもそこに至るまでのプロセスを重視します。フィンランドの教員は「教える」というよりも「支援する」という役割であり、徹底して子どもたちの行動を支援するみたいです。

学ぶ環境が整っている

学校内でもインターネットや図書室、アプリやゲームで調べれる環境が充実していることや、校外学習や自然の中での教育など子ども達の五感を刺激する環境や取り組みがなされているみたいです。

3、4年で学習指導要領を見直す

これにはとても驚きましたが、フィンランドでは日本の学習指導要領みたいな教育方針を3、4年に一度見直すことが行われているみたいです。このことにより、より最新な情報で子どもたちは学べますし、何よりもそのような柔軟に考えを持っている国民が多いんだと思います。

これに対し日本は、約10年ごとに見直されます。これが長いのかは分かりませんが、国際的に教育レベルが高い方ではないことから、情報だけでなく教育の在り方をアップデートしていかねばならないのかもしれません。

探究学習は日本でも浸透しつつある

日本でも様々な学校が探究学習に取り組んでいます。各都道府県でもこれからよくなっていくことが期待できます。しかし、日本全体でそれが浸透するには時間がかかりそうです。そこで、この探究学習に特化した学習塾があります。

探究学舎

探求学舎とは2005年に社長の宝槻泰伸さんが立ち上げた学習塾です。

一言で言えば

めちゃくちゃおもしろい

子ども達の興味を刺激するような、話や授業で楽しく引き付けてくれます。授業はオンラインで受けることが出来るため、全国どこにいても受けれます。

社長の宝槻さんもこの探究学舎を設立するまで様々なことがあったみたいですが、子ども達の興味を育てるために情熱を燃やしているのがものすごく伝わります。

ここで長々と語ってもあまり伝わらないと思うので、YouTubeや関連のURLを貼っておくので興味のある方は見てください。

子どもの教育に悩んでいる方にはかなりおススメです。

探究学舎 – 受験も勉強も教えない教室 ~ (tanqgakusha.jp)

まとめ

探究について書いてきましたが、何よりも大切なことは一番近くにいる親や大人が、子どもの可能性を信じて支援することだと思います。

学校だけでは子どもの探究心は育たないと思いますし、幼少期からこのように探究心を刺激する育て方をする必要があると思います。

それは、いい大学に入るとかが目的ではなく「子どもが自分の人生を主体的に幸せに生きる」ことが目的です。

その手助けができるのは、学校ではなく近くにいる親や大人です。全てを子どもに求めるのではなく、親も子どもの幸せのために勉強し続けていかねばならないと思いました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ディズニー英語システムはオススメ!無料サンプルや無料体験もあるから始めやすい!

ディズニー英語システムはオススメ!無料サンプルや無料体験もあるから始めやすい!